Schule – Unterstufe

Tafelbild 1. Klasse: Linn Thierfeldt

Tafelbild 1. Klasse: Linn Thierfeldt Foto: Waldorfschule Potsdam

Foto: Waldorfschule Potsdam Foto: Julia Sonata

Foto: Julia Sonata Archivfoto der Waldorfschule Potsdam

Archivfoto der Waldorfschule Potsdam Foto: Tom Förster

Foto: Tom Förster Foto: Ildikó Dietrich-Woitge

Foto: Ildikó Dietrich-Woitge Foto: Michaela Garbsch

Foto: Michaela Garbsch Foto: Ildikó Dietrich-Woitge

Foto: Ildikó Dietrich-Woitge Archivfoto der Waldorfschule Potsdam

Archivfoto der Waldorfschule Potsdam Foto: Camilla v. Buddenbrock

Foto: Camilla v. Buddenbrock Archivfoto der Waldorfschule Potsdam

Archivfoto der Waldorfschule Potsdam Archivfoto der Waldorfschule Potsdam

Archivfoto der Waldorfschule Potsdam Archivfoto der Waldorfschule Potsdam

Archivfoto der Waldorfschule Potsdam Archivfoto der Waldorfschule Potsdam

Archivfoto der Waldorfschule Potsdam Archivfoto der Waldorfschule Potsdam

Archivfoto der Waldorfschule Potsdam Foto: Irene Kind

Foto: Irene Kind Foto: Ildikó Dietrich-Woitge

Foto: Ildikó Dietrich-Woitge

Unterstufe

1.–3. Schuljahr: Ein erster Blick nach draußen

In der ersten und zweiten Klasse ist der*die Klassenlehrer*in nicht nur Lehrer*in, sondern auch eine wichtige Bezugsperson außerhalb der bisher gewohnten Familie. Deshalb bleiben die Klassenlehrer*innen während der gesamten täglichen Schulzeit bei ihrer Klasse und unterrichten auch möglichst viele Fächer selbst.

Unser zentrales Anliegen in dieser Zeit ist es, die Kinder dabei zu unterstützen, Denken und wollen in eine harmonische Verbindung zu bringen. Dazu gehen wir verschiedene Wege: Beim Formenzeichnen etwa wird durch die Bewegung die Qualität einer Form erlebbar – und leitet direkt über zum Schreibenlernen. Im Deutschunterricht gehen wir über Laute, Reime und Rhythmen sowie Bilder und Geschichten – zunächst an die Entwicklung der Buchstaben und dann weiter zum Schreiben in Druckschrift. Mit der Einführung der Schreibschrift in der dritten Klasse werden auch erste grammatische Elemente wie Satz- und Wortarten betrachtet.

Schon von der ersten Klasse an geht der Blick jedoch über den Horizont des Deutschen: Englisch und Russisch werden eingeführt – indem gesungen, nachgesprochen und Geschichten gehört werden. So erhalten die Kinder einen ersten Zugang zur Welt. Das Erzählen behält seinen festen Platz im Schultag: Während die ErstklässlerInnen in den Bildern der Märchenwelten leben, hören die Kinder in der 2. Klasse Fabeln und Legenden. In der 3. Klasse geht es um Geschichten aus dem Alten Testaments und der Genesis.

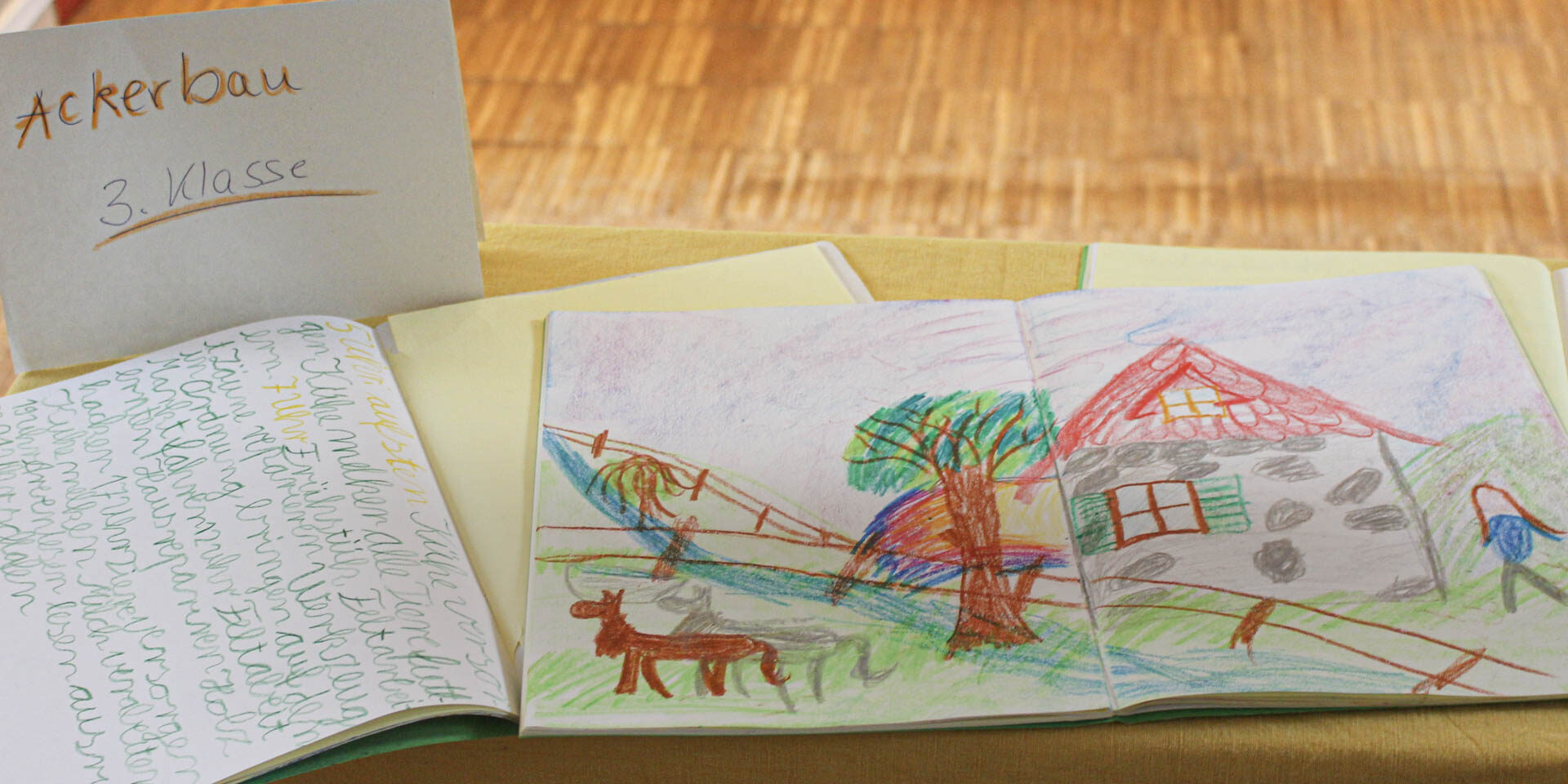

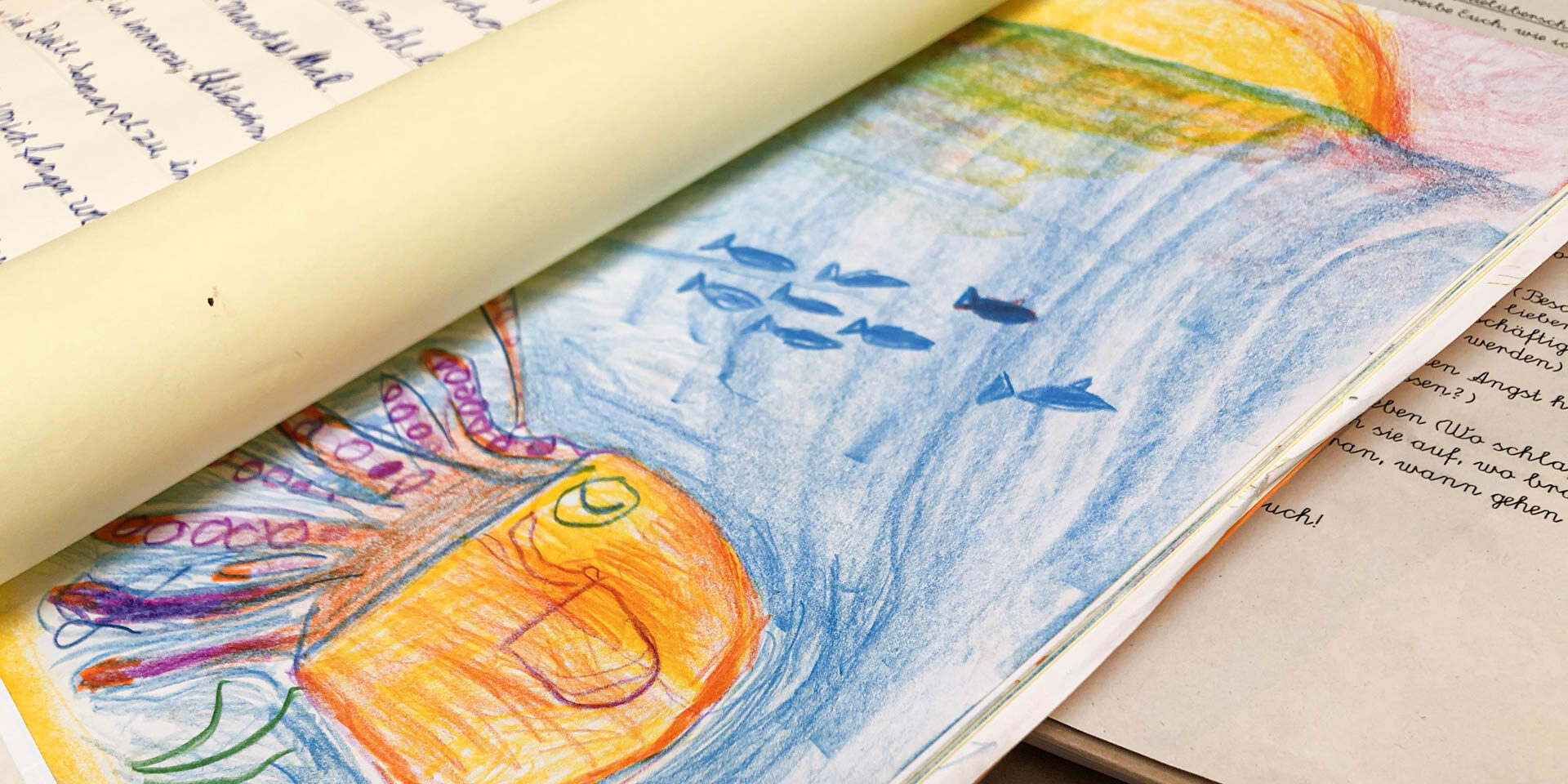

Für die Erdung und praktische Herausforderung sorgen neben viel Bewegung – unter anderem durch das Konzept des bewegten Klassenzimmers – Acker- und Hausbau: Die Kinder beschäftigen sich mit Handwerksberufen wie Schmied und Bäcker, auf dem Schulgelände entsteht im Laufe des Schuljahres ein eigener kleiner Bau.

Der Unterricht wird in dem Maße anspruchsvoller, wie sich die intellektuellen Fähigkeiten der Kinder entwickeln. So werden in der 3. Klasse die vier Grundrechenarten erlernt, das 1×1 geübt sowie Kopfrechnen. Mit Wasserfarben werden verschiedene Farbqualitäten der Grundfarben erlebt, musikalisch kommen Harfe, Flöte und vor allem die eigene Stimme zum Einsatz. Die Eurythmie bringt derweil den Klang der Sprache und der Musik in bewegten Formen im Raum zum Ausdruck und schult zudem die Orientierung im Raum. Die Feinmotorik fördert der Handarbeitsunterricht, in dem die Kinder zum Beispiel eine eigene Mütze herstellen.

4.–6. Schuljahr: Mehr Können, mehr Wollen

Mit nunmehr etwa zehn Jahren haben die Kinder eine gefestigte emotionale, aber auch starke kognitive Beziehung zu ihrer Umwelt. Deshalb stehen im Sprachunterricht beispielsweise Aktiv und Passiv sowie direkte und indirekte Rede auf dem Plan – in der 6. Klasse ergänzt durch den Konjunktiv. In der Mathematik steht zunächst das Bruchrechnen, dann das geometrische Zeichen an. In der künstlerischen Ausbildung folgt dem Aquarellieren das Kohlezeichnen als Auseinandersetzung mit Licht und Schatten.

Erweitert wird der Blickwinkel auch in der Geografie, wo in der 5. Klasse (Link zum Text) nun Deutschland als Ganzes und seine Lage in Bezug auf die umliegenden Länder thematisiert wird. In der 6. Klasse bildet Gesteinskunde einen Schwerpunkt – oft mit einer Reise in den Harz oder ins Elbsandsteingebirge verbunden. Im Geschichtsunterricht geht der Blick ebenfalls aus Deutschland hinaus zur altindischen, altpersischen, mesopotamischen, ägyptischen und griechischen Geschichte. In der 6. Klasse folgen in der Chronologie Richtung Neuzeit die Römer und das Mittelalter.

Erstmals mit physikalischen Grundphänomenen aus Akustik, Optik, Wärmelehre, Magnetismus, statischer Elektrizität beschäftigen sich die Kinder in der 6. Klasse. Komplexer wird es auch bei Handarbeit und Werken: Mit fünf Nadeln parallel stricken die Kinder Handschuhe und Socken, sie nähen Stofftiere und bearbeiten Holz.

Einen ersten Höhepunkt ihrer Schullaufbahn erleben die Kinder mit dem auf Russisch aufgeführten 6.-Klass-Spiel – zugleich der Abschluss des Russisch-Unterrichts.

5. Klasse: Wo ist mein Platz?

Hallo, Welt, hier bin ich! Nachdem die Kinder zunächst vor allem in sich gewachsen sind, wachsen sie jetzt über sich hinaus: Sie möchten die Welt, so wie sie sie erleben, durchdringen, sich mit ihr verbinden und ihre Schönheit erkunden.

Leistungsfähigkeit will gefordert werden

„Neben der seelischen Entwicklung ist in den Kindern speziell in den letzten Jahren vermehrt die kognitive Leistungsfähigkeit gewachsen. Auch zeigen sie mehr und mehr ihren eigenen Willen“, sagt Andrea Pape, Klassenlehrerin der 5. Klasse. Die neuen Rahmenbedingungen erfordern einen anderen Unterricht: „Ich muss meinen Unterricht differenzierter gestalten – mit dem Blick nach außen. Die intellektuellen Fähigkeiten der Schüler müssen vielfältig angesprochen werden, sodass sie ergriffen und ausgebaut werden können. Den Schülern werden in verschiedenen Unterrichtssituationen Möglichkeit gegeben zu zeigen, was sie können. Gruppenarbeiten finden verstärkt statt. Auch Lernstrategien müssen eingeübt werden.

Das Herz braucht weiterhin Ansprache

Geist und Seele bilden eine Einheit und werden weiterhin gemeinsam angesprochen – nur in einem veränderten Verhältnis. Das zeigt der Einblick in die einzelnen Unterrichtsschwerpunkte: In der Heimatkunde etwa ging es bislang um die engste Umgebung. Nun geht der Blick im Geografie-Unterricht über ganz Deutschland, hin zu verschiedenen Landschaften, zu den Kulturräumen und ihren Ursprüngen: „Wir beschäftigen uns damit, wie sich die Menschen, Tiere und Pflanzen ihrer jeweiligen Umgebung angepasst haben und wie sie dadurch geprägt wurden – wie ist unser Land, so wie wir es kennen, entstanden. Die Schüler sollen den Raum, in dem sie leben, besser verstehen. Dies hilft Ihnen, sich zu beheimaten,“ so Andrea Pape.

Geschichtsunterricht ist jetzt kein vermittelndes Erzählen mehr, sondern beginnt in der Urzeit und durchläuft einzelne Epochen – einschließlich Göttersagen. Ähnlich beim Formenzeichnen: Die bisher eher grafisch-künstlerische Annäherung geht in der 5. Klasse über in die Freihand-Geometrie. „Jetzt gilt es, die Gesetzmäßigkeiten hinter den Formen zu verstehen. Wir legen zum Beispiel Tangenten an, lernen verschiedene Winkelgrößen kennen – und versuchen, die Formen zu durchdringen.“ Als neue Fächer kommen Gartenbau und Werken dazu. Auch wenn die Aufgabenstellungen komplexer werden – die Ansprache des Herzens darf nicht auf der Strecke bleiben – nicht nur im Unterricht, sondern auch draußen: Ausflüge, Waldtage oder auch die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in der zweiten Hälfte des Schuljahres sprechen die Kinder in ihrem ganzen Wesen an.

Erstmals Entwicklungsgespräche

In der fünften Klasse werden auch die Entwicklungsgespräche mit den Schülern eingeführt. Die Themen der Gespräche drehen sich um ganz unterschiedliche Punkte: Wo möchtest du in dieser Klassenstufe hinkommen? Welche Stärken möchtest du ausbauen? Woran liegt es, dass du immer wieder ohne Hausaufgaben oder zu spät zur Schule kommst? Was fällt dir im Rechnen schwer – und wie können wir dir helfen

Ein Team von zwei Klassenlehrern

Der Schulhort endete mit dem Abschluss der vierten Klasse. Damit ging auch die langjährige Horterzieherin aus der Klasse. Unser Schulkonzept sieht vor, dass ab der 5. Jahrgangsstufe die Klassenführung von zwei Lehrern durchgeführt wird. Somit haben die Kinder weiterhin zwei besonders für sie zuständige Ansprechpartner.